大正から昭和にかけての文人たちは、家族や血縁について、尋常ならざる恐ろしい言葉を幾つも書き残しています。

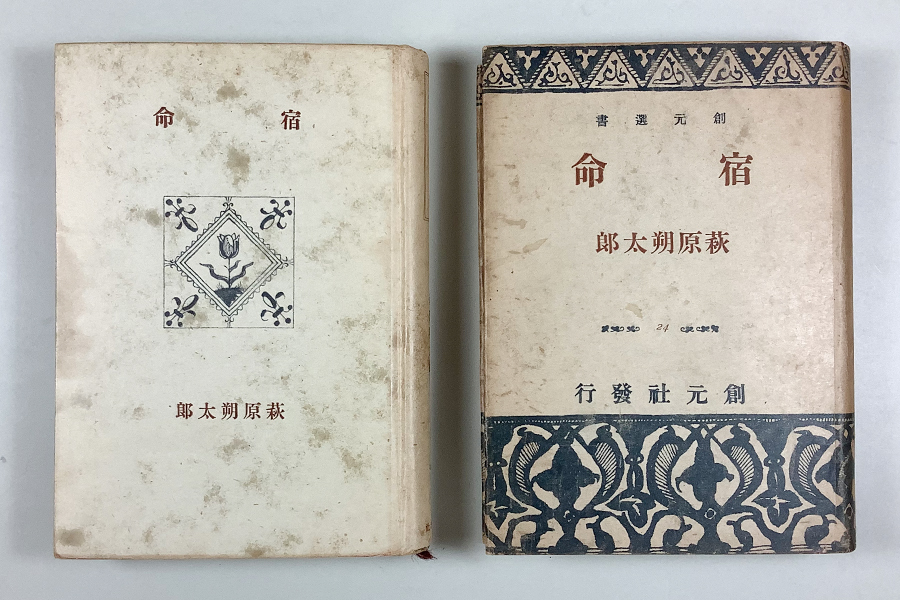

「人が家の中に住んでるのは、地上の悲しい風景である。」 これは、萩原朔太郎が、1939年に出した 詩集『宿命』の中の一行詩です。

芥川龍之介が1923年から1927年にかけて雑誌『文藝春秋』に連載した『侏儒の言葉』には、「人生の悲劇の第一幕は親子となったことにはじまっている。」という一節があります。家 家族 親子は一番親しい間柄でありながら、その関係・距離の取り方は微妙でもあります。彼ら文学者はそのことを敏感に気付いていたように思います。

もっと古く、キリスト教の新約聖書「マタイによる福音書10章34節から37節」にはイエスのこんな言葉が載っています。 34 地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、つるぎを投げ込むためにきたのである。

35 わたしがきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめと仲たがいさせるためである。

36 そして家の者が、その人の敵となるであろう。

37 わたしよりも父または母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を愛する者は、わたしにふさわしくない。

家族よりも大きなものに目を向けることの大切さは、哲学者・評論家 鶴見俊輔も説いています。「家族は親しい他人」と語り、1862年『家の中の広場』では、 「助け合いの気組みが家の中に生じたあとでも、それが保たれるためには、家をとりまくもっと大きい隣近所、それよりもさらに大きい社会の中に助け合いの気分の回流があって、それが家の中にも流れ入ってくるようでないとむずかしい。」と書きました。

昭和に活躍した小説家 吉行淳之介の家族観。 「子供が生れたならば、一たん他人になって、あらためて人間関係をつけるようにしよう、と私は考えていた。そういう考えを持つことで、ともすれば肉親のつながりが生ま生ましくなりやすいことから避けようとしたわけだ。」(1967年『赤い歳月』) 瓜(うり)二つの文章がもうひとつ 遺っています。「私には父性愛はない。精(くわ)しく調べれば、まったくないわけではないだろうが、親子というものは、一たん他人になってから、あらためて人間関係を付けるのがよい、というのが私の考え方なので、父性愛というものを拒否しているためだろう」(1972年『湿った空乾いた空』)

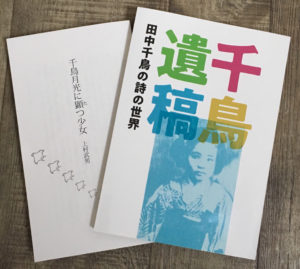

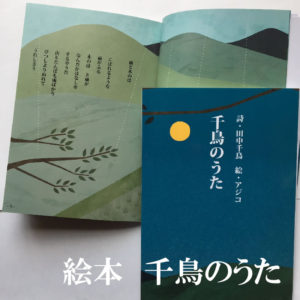

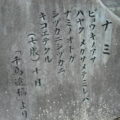

いずれも大人の観察眼から生まれた厳しく醒めた言葉ですが、当ブログの管理人には深く響きます。たぶん、七歳半で他界した千鳥には縁遠い言葉だったことでしょう。ただ、母:古代子も、義父:義博も、肉親としての親愛・母性父性とともに、それを超えた人と人としての関係を感受したからこそ、千鳥の(文学としての)価値を認め、遺稿集を編んだのでしょうし、千鳥もまた、母娘の距離感を深いところで受け止めていたのだと思うのです。