知らないのに 知っている

初めてなのに 懐かしい

遠くから すぐそばで

小さくて 大きな力

チドリは古くて 新しい

このブログでは、田中千鳥の詩の世界に触発されて生まれた様々な声・言葉を発信していきます。

上村評論「千鳥 月光に顕(た)つ少女」分載 その4

4

六歳なかばの千鳥の、ある日のすてきな日記――

《ワタシガサンジツ〔算術〕ヲシテヰルト トンボガ スダレノハシニキテト マリマシタ。

ソシテ ヒダリノハネヲダシテ カホヲカクシテヰマシタ、オホカタ ワタシニト ラレルト オモツテ カクレテヰルノダラウト オモツテミテヰタラ ツイトニ ゲテハ クリカヘシクリカヘシ トマリマシタ》(大正12年8月6日、6歳)

わたしは千鳥の詩を読んでいて、じつは、同じ山陰(長門仙崎)生まれの、時代もあまり離れない童謡詩人金子みすゞの作品のいくつかを、しきりと連想させられていたのである。だが、こんな日記の、精確な観察の目に接すると、こんどは、ふと志賀直哉のある種の作品の一節が目の前に浮かんできたりする。

もちろん、金子みすゞや志賀直哉と千鳥とは、なんの関わりもないし、わたしの連想自体、勝手なものであるが、しかし、文章の力というものはつくづく奥深く、凄いものだと思わざるをえないのである。

勝手な連想ついでにいえば、死者のいる場所にまで届く言葉、それがほんとうの言葉だ。死者を胸に抱いて生きる者の言葉が、この世でいちばん遠くまで届く言葉だ。千鳥の言葉は死を抱き、死を視ている、とわたしには思え、だからほんとうの言葉の力をもっているように思うのである。人は、死ぬのである。だが、その死といっしょにほろびるような言葉はすべていやしい。千鳥の遺した言葉は、極度な早世がそれを可能にしたものともいえようが、天与のように、いやしいところがすこしもない。わたしは六歳や七歳の千鳥に教えられているのだ。

《八月五日

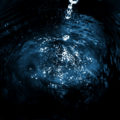

今日はすこしなみが大きかつた。

すこし沖に出たら、おばあちやんと二人がなみを、どさん、とかぶつた。びつくりあわてゝ浜にあがつた。

出たときは、いかとりの人が、海のお星のやうにきらきらときれいであつた が、かへるときには、しらほ舟にかはつてゐた。

八月七日

今日は、母ちやんもいつしよに、ゆうべの七タさんをながしに、うみに出た。 母ちやんがげんきで、たいそう、うれしかつた。このあいだ、ききようの花の さいてゐたところを、おしへてあげた。

七タさんを海にながすと、白なみがうち上げうち上げ、なんどもした。私ら がかへるころ、みんなつぎつぎながしに出てきた。

八月八日

私「又、今日も海に出やうか。」

母ちやん「つかれが出たら、わるいから、出んがえゝぜ。」

おばあちやん「どうしようか。」

私「出やう出やう。」

母ちやん「つかれが出たらわるいから、一日でもやすみなさい。」

私「なになに、つかれなんぞ出はしないから、出やう出やう。」

おばあちやん「そんならいこう。」

私「さんせい、さんせい、大さんせい。」

浜に出ると、朝の星が、やはらかなひかりをして、きらきらときれいであつた》(大正13年、7歳)

日記などつけても、仕方がないのである。日記を書き続けることは、それだけ歳をとることで、その人の身に死の容量が増大するということ、死に一日一日、一年一年、確実に近づくことにすぎない。それなのに人は、ときに、営々として日記を書く。千鳥も日記を書いた。けれども、千鳥の日記は、まるではじめに死があって、一日一日ごとに、浜辺に出るように、ほんとうの生命に近寄っていくかのようだ。もちろん、これは錯覚であるが。

《この日のタ方、この日記を電燈の下で面白がつて書いてゐた。「けむり」の詩も前後して書いた。そして翌朝は熱発してそのまゝ永劫の眠りについた》と、母親は記している。

「海と約束しているから」

といつて、毎朝毎朝、暗いうちから家の近くの浜へ祖母といつしょに出かけていったのだという。

先に引いた詩「朝の月」が、思い合わされる。あれもそんな早暁の海辺の散歩から生まれた。頭脳も感性も、とびきりな発達を示しはじめていた少女千鳥。だが、その人生の出立は、そのままたちまち、帰還であるほかはなかつた。

まこと千鳥は、そんな、まだ夜も明けきらない海に立ち、しんしんと青白い月光に誘われて、そうして竹取物語のかぐや姫のように、「約束」どおり、そつちの世へ還って行ってしまったのであろう。

「死は悲し。されど、死より清く美しきものもなし」

と、哲学者の西田幾多郎は、最も親愛する教え子(野崎廣義)を若くしてなくしたとき、痛恨の筆で書いている(大正九年)。

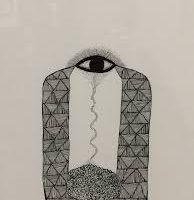

わたしは、田中千鳥という一人の山陰の見知らぬ少女が書き遺した詩と文章に接し、極度の短命とその死の光景を伺い知って、千鳥の表現というものは、敢えて名付けるなら、月光の文学、いや月光にのみ顕つ言葉ではないだろうか、あわあわとした天地人生の陰を踏む素韻のようなものではないだろうかなどと考えてみる。そして、千鳥よ、わたしの千鳥よ、

「月光は淡し。されど、月光より深く明るきものもなし」

なんにもできないわたしは、棒立ちして、ただそう胸のうちに眩くばかりである。